中小企業の営業力向上!実践的3分間メソッドとDX化

限られた人材リソースの中で、営業ノウハウの承継に悩む中小企業は少なくありません。

本記事では、すぐに実践できる「3分間メソッド」を中心に、基礎的な改善手法からデジタルツールの活用まで、段階的な営業改革の具体的な方法をご紹介します。

目次[非表示]

中小企業の営業現場が抱える身近な課題

中小企業の営業現場では、日々の業務に追われる中で様々な課題に直面しています。

これらの課題は、企業の成長を妨げる大きな要因となっています。

本章では、中小企業の営業力向上を阻む、特に重要な3つの課題に焦点を当てます。

人材リソースの制約

多くの中小企業では、限られた人員で営業活動を行う必要があり、既存顧客のフォローに多くの時間が割かれ、新規顧客開拓に十分なリソースを投下できない状況が見られます。

特に、専門知識を要する業種では、即戦力人材の採用が難しく、営業担当者一人当たりの負担が過大となり、商談の質を維持することが困難になっています。

営業ノウハウの属人化

中小企業では、特定の営業担当者に依存する傾向が強く、優秀な担当者の退職は大きな痛手となります。

長年の経験で培った顧客との関係性や業界知識が個人に紐づいていることが多く、これらの貴重な資産が企業に蓄積・継承されにくい構造的な問題が存在します。

営業ノウハウが「暗黙知」として個人に留まり、組織全体で共有・活用されていないことが課題となっています。

オンライン商談の課題

オンライン商談の普及は、移動時間削減などのメリットをもたらしましたが、一方で新たな課題も生み出しています。

対面では可能だった、OJTによる技術伝達が難しくなり、特に非言語的コミュニケーションスキルの習得が困難になっています。

顧客の微細な表情変化を読み取り、場の空気に合わせた対応をする能力は、オンライン環境で伝承・習得しにくいスキルの一つです。

さらに、画面共有の効果的な活用やオンライン特有の信頼関係構築など、新たなスキルセットも求められています。

独自の「3分間」メソッドで営業の基礎を改善

中小企業の営業現場で即実践できる「3分間メソッド」を紹介します。

この手法は、特別なツールや大きな投資を必要とせず、日々の営業活動の中で無理なく実践できます。

特に、Excelを活用することで、データの蓄積・分析が容易になります。

「逆引きインデックス」で成功パターンを蓄積・活用(Excel活用)

「逆引きインデックス」は、営業活動の成功と失敗のパターンを効率的に蓄積し活用するための方法です。

従来の商談記録と異なり、「決め手」と「決定打」に焦点を当てることで、より実践的なナレッジの蓄積が可能となります。

ここでは、Excelを活用した「逆引きインデックス」の作成方法を紹介します。

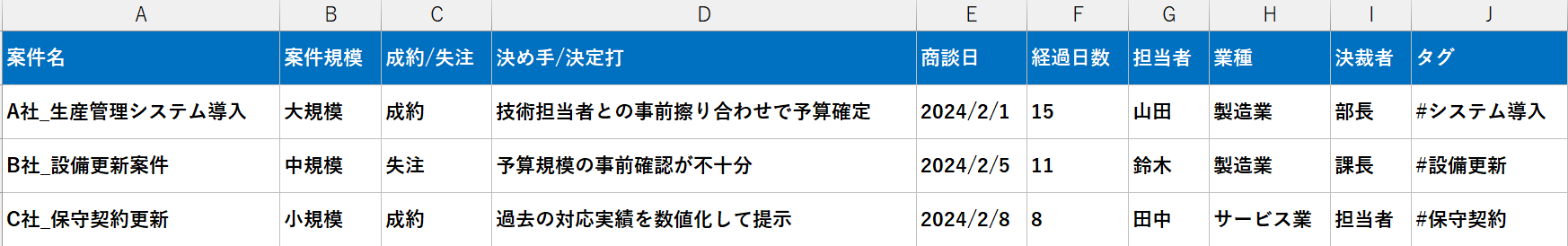

【Excelでの実践をイメージした表】

Excelでの記録ポイント(逆引きインデックス)

A列:案件名 - 案件を特定できる名称を入力します。

- B列:案件規模 - 大規模・中規模・小規模をプルダウンで選択します(入力規則を使用)。組織で明確な基準を設定することが重要です。例えば、製造業では、小規模は500万円未満、中規模は500万円以上2000万円未満、大規模は2000万円以上とします。ここで、入力規則の詳細設定方法として、例えば、「データ」→「データの入力規則」→「設定」タブで「リスト」を選択し、「元の値」に「大規模,中規模,小規模」と入力すると、簡単にプルダウンリストを作成できます。

C列:成約/受注 - 成約/失注をプルダウンで選択します(入力規則を使用)。

D列:決め手/決定打 - 成約案件の決め手、失注案件の決定打を簡潔に記録します。具体的に記述することで、後で参照する際に役立ちます。

例えば、「価格競争で優位に立てた」「顧客ニーズに合致するソリューションを提案できた」など、具体的な状況を記載します。

E列:商談日 - 商談日を日付形式で入力します。

F列:経過日数 - 商談日からの経過日数を自動計算させます(例:=TODAY0-E2)。この関数によって、案件のフォローアップ状況を把握しやすくなります。

G列:担当者 - 担当者名を入力します。

H列:業種 - 業種をプルダウンで選択、または入力します(入力規則、もしくはデータの事前準備を推奨)。表記ゆれを防ぐため、入力規則の使用が効果的です。

I列:決裁者 - 決裁者レベル(役職など)を入力します。

J列:タグ - 検索用のタグを入力します(例:#システム導入、#設備更新)。タグを統一することで、後からの分析が容易になります。例えば、「#競合A社」「#価格交渉」などのタグを追加すると、より詳細な分析が可能です。

特に重要なのは、B列の案件規模の基準を組織で統一することです。

これにより、チーム全体で共通の物差しを持つことができ、案件の優先順位付けや戦略立案が容易になります。

また、H列の業種タグとJ列のフリータグは、後からフィルターで簡単に検索できるよう、入力規則などを活用して、表記揺れがないように統一することが重要です。

Excelでの運用方法

テンプレートの作成 - 上記の列項目でExcelテンプレートを作成し、共有フォルダに保存します。

データの入力 - 商談後、3分以内に各項目を埋めます。

オートフィルターの活用 - 「データ」タブの「フィルター」機能で、必要な情報を素早く抽出します。例えば、特定の業種や決裁者レベルでの成功事例を簡単に検索できます。

条件付き書式 - 案件規模(B列)に色分けを設定し、視覚的に規模を把握しやすくします。例えば、大規模案件は赤、中規模案件は黄色、小規模案件は青といった具合に、「ホーム」→「条件付き書式」→「カラースケール」で設定することで、案件の重要度を一目で判断できます。また、「F列:経過日数」に条件付き書式を設定し、例えば、30日以上経過している案件を赤く表示させることで、フォロー漏れを防ぐこともできます。

データの並べ替え - 「データ」タブの「並べ替え」機能で、特定の列を基準に並べ替えできます(例:案件規模順、商談日順)。

週次での更新と共有 - 毎週、情報を更新し、チームで共有・分析します。成功パターンの共有により、チーム全体の営業力向上に繋がります。

効果

新規案件の商談前に、類似案件の成功パターンや失敗パターンをすぐに参照できます。

案件規模や業種に応じた戦略立案が容易になります。

チーム全体で営業ノウハウを共有し、営業力向上に貢献します。

実践のポイント

決め手や決定打は、具体的かつ簡潔に記録します。

案件規模の基準を明確に設定し、組織全体で統一します。

定期的な振り返りと分析を行い、インデックスをブラッシュアップします。

タグは統一したルールで付与し、表記揺れを防ぎます(入力規則の活用)。

「競合対策カード」で差別化ポイントを明確化(Excel活用)

「競合対策カード」は、競合情報を一元管理し、効果的な営業戦略を立案するためのツールです。競合他社を匿名化(A社、B社など)して記録することで、客観的な分析を促進します。Excelを活用することで、情報の蓄積、検索、分析が容易になります。

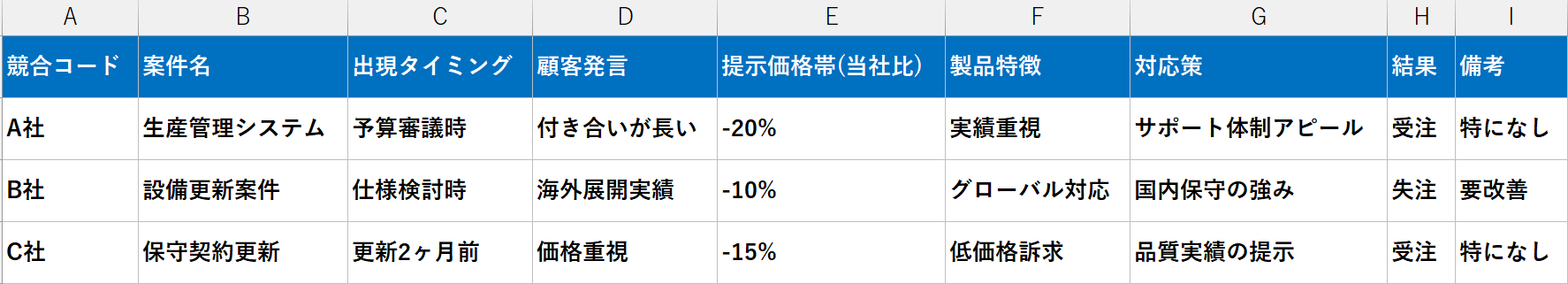

【Excelでの実践をイメージした表】

Excelでの記録ポイント(競合対策カード)

A列:競合コード - 競合他社を匿名化して記録(A社、B社など)。

- B列:案件名 - 案件名を記入します。

C列:出現タイミング - 競合の名前が出たタイミングを記録(例:提案初期、相見積もり段階)。

D列:顧客発言 - 競合に関する顧客の具体的な発言を記録します。例えば、「A社の製品は使いやすいと聞いている」「B社の価格は魅力的だ」など、顧客の声を正確に書き留めます。

E列:提示価格帯(当社比) - 競合の提示価格を当社比で記録(例:-10%、+5%)。

F列:製品特徴 - 競合製品・サービスの特徴を簡潔に記録します。例えば、「A社はサポートが手厚い」「B社はカスタマイズ性が高い」など、顧客が注目している点を中心に記載します。

G列:対応策 - 競合に対して取った対応策を記録します。例:「価格面での優位性を強調」「サポート体制の違いを説明」「当社製品独自の強みをアピール」など。

H列:結果 - 商談の結果(受注、失注)を記録します。

I列:備考 - 特記事項や、次回の対応で改善すべき点などを記入します。例えば、「次回はA社の価格情報を事前に確認」「B社との比較表を更新する」など、次回に繋がる気づきをメモしておくと良いでしょう。また、「要再アプローチ」や「失注理由分析」といったステータスを記載しておくと、後のフォローアップに役立ちます。

Excelでの運用方法

テンプレート作成 - 上記項目でExcelテンプレートを作成します。

- 情報の蓄積 - 競合に関する情報が得られたら、その都度、競合対策カードに記録します。

- フィルター機能の活用 - Excelの「データ」タブにある「フィルター」機能を使って、競合コードごとに情報を抽出し、分析します。

- 条件付き書式 - 価格帯(当社比)の列に色分けを設定し、競合との価格差を視覚的に把握しやすくします。

- 定期的な更新 - 競合情報は常に変化するため、定期的に情報を更新し、最新の状態を保ちます。

効果

競合との差別化ポイントが明確になり、効果的な営業戦略を立案できます。

- 価格競争に陥った際の、価格設定の最適化に役立ちます。

- 提案内容を強化するための、材料を収集できます。

- 営業チーム全体で、競合情報を共有できます。

実践のポイント

競合情報は必ず匿名化して記録します(A社、B社など)。

- 情報を定期的に更新し、陳腐化を防ぎます。

- 成功事例と失敗事例を分析し、「逆引きインデックス」と連携させると効果的です。例えば、競合A社に勝利した案件の「決め手」を逆引きインデックスで確認し、競合対策カードに成功パターンとして追記するといった活用法が考えられます。

- チーム内で定期的に情報共有し、目線を合わせることが重要です。例えば、週次の営業会議で競合対策カードをレビューし、最新の競合動向や対応策を議論するといった運用が効果的です。

デジタルツールで営業活動を効率化

「3分間メソッド」で蓄積したデータは、デジタルツールを活用することで、さらに効率的に管理・分析できるようになります。特に、Web会議システムの活用は、商談の記録・分析の質を飛躍的に向上させます。

商談記録の自動化とAI分析

Web会議ツールとAI技術の組み合わせは、商談記録の自動化を推進し、詳細な分析を可能にします。

- 商談の自動記録と文字起こし - Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なWeb会議ツールは、商談の録画・録音機能を提供しています。さらに、これらのツールと連携するAIツールを活用すれば、高精度な文字起こし(76%の精度というデータもあり)を実現できます。

- 全文検索による効率化 - 文字起こしされたデータは、全文検索が可能となり、過去の商談記録から必要な情報を瞬時に探し出せます。例えば、「競合のA社について言及されている商談」や「特定の製品に関する顧客の反応」などを簡単に検索できます。

- 記録の自動保存 - 録画・録音データはクラウド上に自動保存されるため、データの紛失リスクを軽減し、チームメンバー間での共有も容易になります。

これらの機能により、営業担当者は商談記録の作成にかかる時間を削減し、本来の営業活動に注力できます。

営業品質の標準化を実現

デジタルツールは、営業活動の「見える化」を促進し、営業品質の標準化に貢献します。

- 商談プロセスの可視化 - Web会議ツールの分析機能や、連携するAIツールを使うことで、商談中の発言量、発言のタイミング、顧客の反応などを可視化できます。例えば、発言量の分析から、営業担当者が一方的に話していないか、顧客の話を十分に聞けているかなどを把握できます。また、顧客の反応が良かったポイントを特定し、成功パターンとしてチームで共有できます。

- 成功パターンのデータベース化 - 可視化されたデータから、成約率の高い商談に共通するパターンを抽出し、成功パターンとしてデータベース化できます。このデータベースは、「逆引きインデックス」を補完する強力なツールとなります。

- 提案品質の均一化 - 業界別・商材別の成功事例をライブラリ化し、チーム全体で共有することで、提案品質の均一化を図れます。また、商談記録を共有することで、「言った・言わない」の問題を解消し、顧客との信頼関係構築にも役立ちます。

新人育成を効率化

デジタルツールは、新人営業担当者の教育にも効果を発揮します。

- オンライン研修システム - 成功した商談の録画を教材として活用することで、新人はトップセールスの営業技術を効率的に学べます。また、実践的な商談シミュレーションをオンラインで実施し、AIによる客観的なフィードバックを受けることも可能です。

- スキル向上の可視化 - 話速、発言量、キーワードの使用頻度などを分析し、新人の営業スキルの成長を定量的に評価できます。これにより、個々の成長に合わせた、効果的な指導が可能になります。

「3分間メソッド」のデジタル化による効率化

「3分間メソッド」でExcelに蓄積していた情報は、デジタルツールと連携することで、以下のような効率化が期待できます。

- 逆引きインデックス - Web会議の録画・文字起こしデータから、決め手や決定打を自動抽出し、インデックス作成を効率化できます。また、SFA(営業支援システム)と連携することで、案件情報と商談記録を紐づけ、より詳細な分析が可能になります。例えば、特定のキーワードが決め手となった案件を自動的にタグ付けし、逆引きインデックスに反映させることができます。

- 競合対策カード - 競合情報に関する会話を自動的に記録・文字起こしし、データベース化できます。フォルダ分けやタグ付け機能で情報を整理し、チーム全体でリアルタイムに情報を共有・活用できます。例えば、競合名が会話に出た際に、自動的にその部分を抽出し、競合対策カードに紐づけるといったことが可能になります。

さらに、デジタルツールを活用することで、以下のようなメリットが生まれます。

- データ分析の高度化 - AIによるデータ分析により、これまで気づかなかった営業活動の改善点や、新たなビジネスチャンスを発見できる可能性があります。

- リアルタイムの情報共有 - クラウドベースのツールを利用することで、チームメンバーはいつでも最新の情報にアクセスでき、迅速な意思決定が可能になります。

- リモートワークへの対応 - 場所を選ばずに情報共有やコミュニケーションができるため、リモートワークの推進にも繋がります。

これらのデジタルツールを積極的に活用し、従来の「3分間メソッド」と組み合わせることで、中小企業の営業活動は飛躍的に効率化・高度化されるでしょう。

まとめ

基礎的な営業改善の重要性

「3分間メソッド」は、中小企業の営業現場で実践しやすい、効果的な営業改善手法です。

逆引きインデックスと競合対策カードの2つの手法は、Excelを活用して日々の営業活動の中で無理なく運用でき、組織全体で営業ノウハウを蓄積・共有するための基盤となります。

デジタル化による効率化の可能性

デジタルツールは、「3分間メソッド」を補完し、その効果を最大化する力を持っています。商談の自動記録・分析、営業活動の見える化、新人教育への活用など、デジタル技術は営業活動のあらゆる場面で効率化をもたらします。

「3分間メソッド」による泥臭い改善活動と、デジタルツールの活用を組み合わせ、継続的に改善サイクルを回していくことが、中小企業の持続的な営業力向上に繋がるのです。